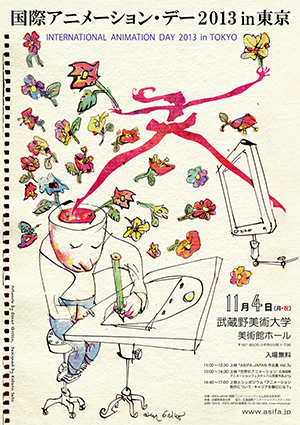

| 日程 | 2013年11月4日(月) |

|---|---|

| 場所 | 武蔵野美術大学 美術館ホール |

1892年 10月28日は、フランスのエミール・レイノー (1844 - 1918) が、パリのグレヴァン博物館にて自ら発明したテアトル・オプティック(視覚劇場)を用いて世界で初めてアニメーションを一般公開した日と言われています。

国際アニメーションフィルム協会(ASIFA、本部:フランス・アヌシー市)は、2002年、この記念すべき日を”国際アニメーション・デー(IAD)”と定め、毎年10月28日およびその前後、各国のASIFA支部を中心に、世界各地で ”同時に”アニメーションの催しを行い、アニメーション・アートの活性化に向けた活動を展開しています。日本でも2005年からASIFA日本支部が主体となってこの企画を推進しており、今年度は本学の共催を得て、“国際アニメーション・デー 2013 in 東京”を武蔵野美術大学 美術館ホールで開催し、上映会とシンポジウムを行ないます。

It is acknowledged that, on October 28th, 1892, a French inventor Emile Reynaud (1844-1918) made the first

public performance of animation at the Grevin Museum in Paris, using his own invention "Optical Theater".

In 2002, ASIFA (Association Internationale du Film d' Animation, registered in Annecy, France) decided to celebrate this historic day as "International Animation Day (IAD)", aiming to promote and develop animation art. ASIFA National Groups have been holding animation screenings and related events on and around October 28th, to celebrate this day as a "simultaneous manifestation" throughout the world.

In Japan, ASIFA-Japan has been promoting this art manifestation since 2005. This year, under the auspice of Musashino Art University, "International Animation Day 2013 in TOKYO" will be held at the Museum Hall.

Two programs of animation screenings and a symposium will be held.

時間:

11:00-12:30 上映「ASIFA-JAPAN作品集 Vol.3」

13:00-14:30 上映「世界のアニメーション:広島国際アニメーションフェスティバル受賞作品より」

14:40-17:00 上映とシンポジウム「アニメーション制作について:キャリアを積むには?」

入場料:無料、整理券なし、直接会場にお越し下さい(定員約150名)

主 催:国際アニメーションフィルム協会 日本支部(ASIFA-JAPAN)

共 催:武蔵野美術大学

協 力:広島国際アニメーションフェスティバル

国際アニメーションライブラリー (IAL)

関連企画

上映とシンポジウム「アニメーション制作について:キャリアを積むには?」

日時:2013年11月4日(月)14:40-17:00

会場:武蔵野美術大学 美術館ホール

パネリスト:山村 浩二(アニメーション作家、東京藝術大学大学院教授)

ダイノ サトウ(アニメーション作家、本学視覚伝達デザイン学科非常勤講師)

奥井 宏幸(アニメーション作家、映像制作チームdigdog(ディグドッグ)代表)

水尻 自子(アニメーション作家、女子美術大学短期大学部造形学科助手)

西本 企良(アニメーション作家、本学視覚伝達デザイン学科教授)

シンポジウム概要:

様々な分野で活躍しているアニメーション作家の方々にお集まりいただき、アニメーション制作の現状や今後の展望、ビジネス面とアート面の考え方、制作への心構えなど、それぞれの経験を踏まえた有意義な意見交換の場にしたいと考えています。パネリストの方々の自己紹介と同時に、各自の作品も上映されます。

来場者からの質問の時間も設けられており、これからアニメーション制作を目指す若い人たちだけでなく、美術やデザイン一般の制作活動を続ける人々にとっても、示唆に富んだ興味深い情報の場となるでしょう。