平成31年度 武蔵野美術大学入学式典

| 日時 | 2019年4月3日(水)9:00開場予定 10:00開式 |

|---|---|

| 場所 | 武蔵野美術大学 鷹の台キャンパス 体育館アリーナ |

| 詳細 | TOPICS 平成31年度入学式 |

式次第

- 開式の辞

- 校歌斉唱

- 学長式辞 学長 長澤忠徳

- 理事長祝辞 理事長 天坊昭彦

- 教員祝辞 教授 鈴木明

- 卒業生代表祝辞 森内大輔

- 閉式の辞

会場風景

式典スタッフ

| 総合監修 | 別所晃吉(株式会社フジアール) |

|---|---|

| 演出・プロデュース | 大瀧大(株式会社フジアール) |

| デザイン | 内山真理子(株式会社フジアール) |

| 技術・照明 | 佐野健太郎(株式会社フジメディアテクノロジー) 毛利克也(株式会社フジメディアテクノロジー) |

| 映像 | 野崎裕康(株式会社マルチバックス) |

| 装置制作 | 西田裕一(株式会社フジアール) |

| アートフレーム | 石井智行(株式会社エスケイシステム) |

| 特殊装置・ビジョン | 日下信二(株式会社テルミック) |

| 造園 | 広田明(株式会社野沢園) |

| 特殊効果 | 猪又悟(有限会社東京特殊効果) |

| リーフレットデザイン | くすかわひろゆき(株式会社フジアール) |

| 配信 | 白石学(武蔵野美術大学) 渡辺真太郎(武蔵野美術大学) |

| 司会 | 加藤徹(武蔵野美術大学) |

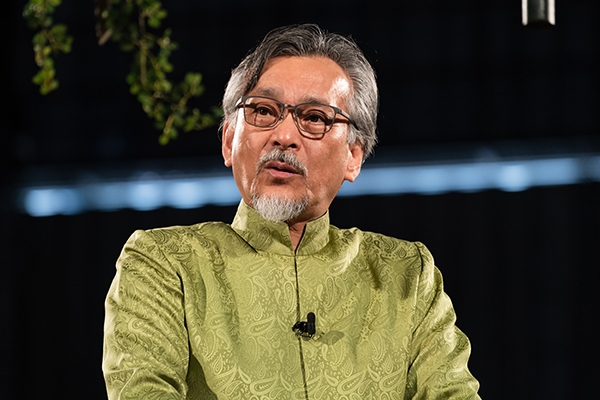

学長式辞

武蔵野美術大学学長

長澤忠徳

本日、造形学部888名、造形構想学部160名、大学院造形研究科113名、造形構想研究科66名、そのほか、編入生、研究生を合わせて1,280名の皆さんをお迎えして、入学式を迎えることができましたことを、とても嬉しく思います。また、本年度は、海外から、211名の留学生の皆さんが、数ある日本の美術系大学の中から本学を選び、難関を突破して入学してくださいました。

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。また、ご臨席の保護者の皆さまのお慶びも、ひとしおかと存じます。おめでとうございます。

武蔵野美術大学は、皆さんのご入学を心から歓迎し、私たち教職員も、胸躍る嬉しさいっぱいで、記念すべき、今日の日を迎えています。

今日から、ここ、武蔵野美術大学が、皆さんの母校になります。

さて、武蔵野美術大学(ムサビ)は、その前身となる1929年創立の帝国美術学校創立以来、「教養を有する美術家養成」を理念とし、「真に人間的自由に達するような美術教育」を掲げた建学の精神を守り、我が国を代表する私立の総合美術系大学として、国内はもとより、世界で活躍する数多くの卒業生を輩出してきていることは、みなさんもご存知のことと思います。

5月には、平成の時代が終わり「令和(れいわ)元年」となる記念すべき節目の今年、本学は創立90周年を迎えています。

我が国で最初に「造形学部」を創設し、美術・デザイン教育を常にリードして、創造性ある優秀な人材を国内外に輩出してきた本学の伝統ある「造形学部」、「大学院造形研究科」に加えて、本学が培って来た造形教育ノウハウを基盤として「造形構想学部」と「大学院造形構想研究科」を本年度に開設し、本学は、未来社会に貢献する総合美術系大学として、その大きな布石となる、二学部からなるユニバーシティとしてのカタチを整えました。

従来の美術大学の固定観念を超え、これまでムサビが培ってきた造形言語リテラシー能力に加え、自然言語リテラシーとのハイブリッド能力を有する新しい創造的人材の育成を目指して、造形構想学部には「クリエイティブイノベーション学科」を、また、大学院造形構想研究科修士課程には、分野を超越してイノベーションを牽引する高度な能力を育成する「クリエイティブリーダーシップコース」を新設しました。

また、交通至便の都心に市ヶ谷キャンパスを開設して、本学は、創立90周年を契機に、創立100周年に向けた、新しい歴史の一歩を踏み出しました。

本日入学された皆さんが活躍されるこれからの時代は、我が国も世界も、文明潮流の大きな変革の中にあると思います。より高度に発展する技術文明の一方で、少子高齢化社会の出現など、矛盾をはらんだその困難を乗り越えていくため、また、望ましい未来社会をしっかりと実現するために、創造的思考力を身につけたイノベーションを推進する人材を、時代は、世界は、求めています。本学のこの二つの学部は、それぞれ相互に作用し、支え合いながら、未来社会の形成に立ち向かう人材育成に、チャレンジを続けて行きます。

いまや、武蔵野美術大学は、日本のいち私立美術大学としての存在を超えて、我が国の文化、芸術、クリエイティブ産業を支え、リードし、ますます広がるイノベイティブな世界で活躍する人材育成を使命として担っているということを、みなさんは、自覚して学んでいただきたいと思います。

さて、あの水平線の上に立てるか…と題する私のメッセージを、本学のwebサイトでご覧になった諸君もおられるかと思います。45年前、私が本学を志願し入学以来、今日まで持ち続けている、自分への大切なメッセージでもあります。もう一度、このメッセージを皆さんに贈りたいと思います。

あの遥か彼方に見える水平線の上に立つ…ことを信じて、凪いでいても大嵐でも、ひたすらいつかきっと水平線に立てる…と信じきれるチカラこそ、未来を切り拓く力になります。「クリエイティブ、創造的である」ということは、そういうことだと私は思っています。

また、そのためには、それに挑む強い意志が必要です。この意志という言葉の意という文字は、音と心という部分で成り立っています。つまり、胸に秘めた熱い思いというのは、自分にしか聴こえない心の音のことなのです。それが、みなさんそれぞれの個性なのだと思います。

そして、表現とは、そんな自分の心の音に耳を傾け、その心の音を、あらゆる方法で、自分の身体の外に出すことではないか…と思うのです。

このステージに、世界の名作の椅子が並んでいます。それぞれに個性的な姿をした椅子ですね。作り手はきっと「自分の心の音」を、それぞれの作法で、椅子として表現したに違いありません。

あなたが、これまで感じ、受け止め、経験して来た「何か…」が鳴らす心の音を、どのように聴き、どうやって自分の外に表出するかについては、あなた自身で一生懸命に悩み、考え、工夫して、実現してください。個性豊かな仲間が、そして先生が、あなたを応援してくれると思います。皆さんの大学生活は、多彩なチャンスに巡り合う絶好の時間となるはずです。

今日、みなさんは、まるでモダンな鳥居のようなムサビの正門からキャンパスに入って来られた…と思います。私は、よく「あの門からは、魔法の粉が降っている」と言います。「ムサビ菌」とでも言いましょうか…、その「魔法の粉…ムサビ菌」を浴びると、みなさん、魔法にかかってしまうのです。そして、この「ムサビ菌」のいるキャンパスでは、なんと言ったら良いか…「表現」つまり「心の音」を表出する、正解のない世界、むしろ、あなた自身が、自ら信じる正解を生み出す創造の世界の住人になれるのです。ムサビ生となった今、存分に「魔法の粉…ムサビ菌」を浴びて、魔法にかかってください。そうすれば、自ずと「創造的思考力」が身に付くことでしょう

今日入学された皆さんが活躍される未来社会は、グローバル社会です。皆さんは、すでに、「あの水平線の上に立つ」ことを目指して、その第一歩を踏み出しているのです。そして、私たちの思いも同じです。皆さんのひたむきな「創造へのチャレンジ」を、私たち教職員は、武蔵野美術大学は、寛容さと勇気をもって、しっかり支えて行く覚悟です。

さあ、今日から、ムサビでの大学生活が始まりました。時に、辛いこともあるかもしれませんが、辛さの何倍も何十倍も、きっと、きっと、楽しく胸躍る「はつらつとした青春の日々」となることと信じています。

最後に、もう一度、今日、この日からムサビ生となった皆さんに、心からの祝福を贈ります。

世界とつながる…このムサビで、大きく…たくましく…育ってください!

武蔵野美術大学、入学、おめでとう!

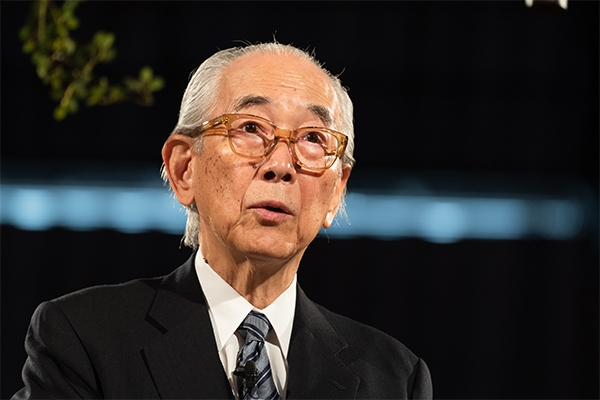

理事長祝辞

学校法人武蔵野美術大学理事長

天坊昭彦

ご紹介を頂きました理事長の天坊です。

新入生の皆さん、武蔵野美術大学の入学おめでとう。皆さんの入学を心から歓迎します。

また、ご列席のご家族の皆様、本日は誠におめでとうございます。

さて、今年は平成31年ですが、平成は今月の4月30日で終わり、5月1日からは、新元号「令和」元年となることが決まったことは、皆様ご存知の通りです。

「令和」という時代がどうなるかは、予測がつきませんが、平和で良い時代であって欲しいと願っています。しかし現実は、21世紀に入ってから、ITやスマホの普及によって、情報伝達手段が劇的に変化し、又、人口構成の大きな変化があったり、貧富の2極化が進んだりして、今や、世界も日本もいろんな意味で従来のシステムがそのままでは、うまく行かなくなって来ています。過去のトレンドを追い求めても、その先には求める解はありません。あらゆる分野で大きな改革(イノベーション)が必要になって来ています。

行き詰った社会のイノベーションに、ヒントを与える先進性は芸術にあると言われています。だからこそ、今のような時代には、芸術を学び、美術や文化を追求してみることが必要なのではないでしょうか?

言い換えれば、いろんな分野で美術系の人材が必要とされているのです。皆さんはこういう時にムサビに入学された訳です。

皆さんはこれから美術に関する知識を深め、技術を磨き、腕を上げようと考えていると思います。しかしムサビでは、創作活動を通して同時にもう一つ考える力を鍛え、コミュニケーション能力を高めるということを学ぶことになります。

創作をするためには、モノづくりを始める前に、先ず自分の想い、自分が訴えたいことは何か、何をもってそれを表現するのか、どういう形にするのか等について、自分の考えを整理する必要があります。そして、それを同僚や先生に発表し、議論し、批判や指導を仰ぎ、更にまた考えを尽くす。その上で作品を作り、その作品を見る人に考えが伝わっているか、先生たちの批判を踏まえ自分の考えを伝え、更にいい作品に仕上げていくというやり方で、モノづくり教育を4年間繰り返し何度も何度も経験することになります。これはすごいことなのです。この教育の本質は、考える力をつけ、対話や説得する力、即ちコミュニケーション能力を高める教育だからなのです。

ムサビは美大なので、モノづくりの面だけが注目されていたのだと思いますが、万人にとって必要なコミュニケーション能力を鍛える教育はもっと注目されて然るべき視点だと思います。

世の中で今求められている人材というのは、コミュニケーション能力の高い人材です。もちろん、企業や社会の組織に入り、力を発揮していくためには、そこで必要な専門的な知識を身につけなければなりませんが、自分の考えを持ち、周囲の人と対話をして、意見を集約していく力はそう簡単に身につくものではありません。特別な専門領域は別として、ムサビの卒業生が企業や社会の組織に入っても、他大学を卒業した文系あるいは理系の人に比べて、基礎的な能力としては考える力とコミュニケーション能力を鍛えてきたムサビの卒業生に充分優位性があると思います。そういう意味では企業経営者としての私の経験から、ムサビは今、社会が求めている人材の宝庫のように思えます。

私は今ここで、美術を志してムサビに入学した皆さんに、企業に就職しろというつもりでこの話をしているわけではありません。この大学で美術を学ぶということは、同時にコミュニケーション能力を高める教育を4年間も学ぶということになります。だから結果として、社会がいま求めている立派な人材になれるのだ、といことを新入生の皆さんだけでなく、ご家族の皆様にも是非知っておいて頂きたいと思って、紹介させて頂きました。

要は、新入生の皆さんがこれからムサビで一所懸命勉強すれば、皆さんの将来にはいろんなチャンスがある、ということです。

皆さんがしっかり勉強されて、有為な人材に成長してくれることを大いに期待しております。

結びになりますが、永い人生の中で、これから始まる大学の4年間の学生生活は、あとで振り返ってみればあっという間の短い期間です。できるだけ多くの教養を身につけるべく積極的に勉強し、一方ではいろんな経験も積めるように健康に留意し、是非とも時間を大切に使って欲しいということをお願いし、私の祝辞を終わります。

ご静聴ありがとうございました。

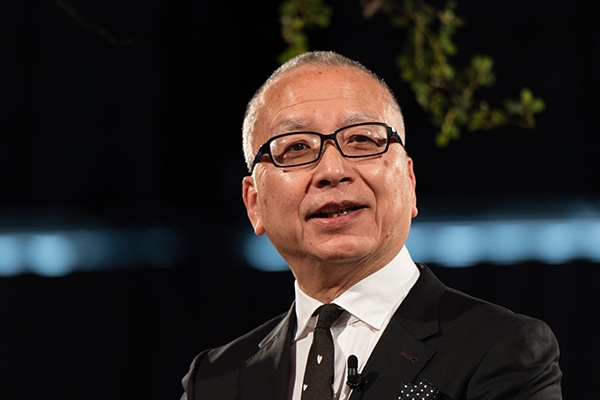

教員祝辞

武蔵野美術大学建築学科教授

鈴木明

みなさん! 入学おめでとうございます。

ご臨席のご家族、保護者のみなさま、おめでとうございます。

ご紹介にあずかりました、鈴木明です。教員を代表して祝辞を述べます。私は、ムサビの建築学科で、建築や都市について教えています。

今日は武蔵野美術大学の「キャンパス」と軸線についてお話をします。

キャンパスの広場を囲む建物群は、前の東京オリンピック開催年1964年から68年、ムサビ建築学科初代教授、芦原義信先生が設計されました。

みなさんが、今朝くぐったコンクリート打放しの門「ゲート」から、「1号館」の下をくぐり「広場」に達し、正面の「美術館図書館」に至るまで、東西を貫く軸線があります。

一方、「広場」南側の「4号館」は、梁を井桁に組んでアトリエを載せ、それを「ピロティ」と呼ばれる柱で持ち上げています。北側7号館は、講義室や研究室が入る棟ですが、東西で半階分ずれていて、それを階段で繋ぐ「スプリット・フロア」が特徴です。

広場を挟むふたつの建物から、いま私たちがいる体育館までを南北の軸線が貫きます。「広場」は東西と南北ふたつの軸線が交差するから学生・教員・スタッフは皆ここで交わるわけです。

ところで、「ピロティ」と「スプリット・フロア」は、閉ざされがちな建築を開放的にする近代建築のデザイン手法として世界中に普及しました。

でも、このような近代建築は、ほとんどが世の中から姿を消してしまいました。開放的な「中庭」「ピロティ」「スプリット・フロア」など、経済性や効率を求める現代では、無駄な空間とされるからです。

さて、ムサビのキャンパスは昨年、DOCOMOMO(ドコモモ)という、近代建築を歴史的文化として記録、保存を促進する国際組織から、とても貴重な建築群として認定されました。

もうひとつの軸線についてお話ししましょう。

ムサビが建つ、小平市「小川町(おがわちょう)」は、今から360年前の1656年、小川九郎兵衛が幕府の許可を得て、ムサビ南を流れる「玉川上水」から水を分けもらい、耕作地からなる「小川村」を拓いたことに始まります。九郎兵衛は、なぜそんなことを考えたのでしょうか?

ムサビ・キャンパスの300m北には「青梅街道」が東西に走っています。「青梅街道」は1603年、江戸城築城のため青梅で採れる石灰(しっくい、セメントの材料)を江戸まで運ぶため作られました。後の小川村あたりは台地で井戸が掘れず人家がなく、田無まで馬に水をやれない難所でした。九郎兵衛は水を引けば土地を活かせると考えたのでしょう。

一方、「玉川上水」は、江戸の町が大きくなり、飲み水や生活用水が足りなくなり、西の多摩川から江戸まで水を引いた東西43キロにわたる運河です。1652年、玉川兄弟が工事を担当しました。

さて、ムサビは明日、都心部に「市ヶ谷キャンパス」をオープンします。南側向かいには、皇居つまり江戸城の外堀が望めます。かつてこの外堀は玉川上水と繋がっていましたが、東京オリンピック翌年、新宿淀橋浄水場が廃止され暗渠化されたことで、そのことをみんな忘れていました。

つぎの東京オリンピックまでに、玉川上水とお堀をつなぎ、日本橋を経て東京湾まで水を流そうする運動があります。江戸の町は、そもそも西の武蔵野や青梅と孤立しては生きていけない、そのことを忘れてはいけない、という思いが多く人たちから共感を得ています。

ムサビ・キャンパスは、300年以上前から江戸と繋がる運河と街道に挟まれて、東西の軸を共有しています。

一方、キャンパスの「建築」は、50年前に近代建築を見事に実現し、それを大切に受け継いできたことで、今また世界の注目を集めています。

ムサビの建築とキャンパスは、このような空間と時間の軸の交差点にあるわけです。そしてみなさんは、いまその交差点に立ち未来を開こうとしているわけです。もう一度言います。みなさん、おめでとうございます!

卒業生代表祝辞

卒業生代表

森内大輔

空間演出デザイン学科卒業

新入生のみなさんへ

ご入学おめでとうございます。また、ご家族やご友人など、みなさんを支えていらっしゃる方々へも重ねてお祝い申し上げます。

いよいよ、武蔵美での学生生活が始まりますね。みなさんはこれからの毎日を共に過ごし、いつかここを旅立ちます。この数年間の貴重な時間は、みなさんに何をもたらすのでしょうか?

今日は、かつて、この大学に通っていた私の経験から3つの話をさせてください。

1つ目の話は「メディア」についてです。

ちょうど20年前に卒業した私にとって、ここ武蔵美は、生活に欠かせない大切な場所でした。それは、興味のある情報や魅力的な人と出会う機会をもたらしてくれる「メディア」のような存在だったからです。

大学がメディア?なぜだと思いますか?日本の一般家庭で本格的にインターネットが使われ始めたのが1995年と言われています。その同じ年に入学した私には、スマホやGoogleはありません。今では検索すれば、一瞬で辿り着く情報を得るために、結構な時間を費やしていました。

特に、アートやデザインは、限られた番組や雑誌でのみ扱われる専門的な分野です。アートは美術館、音楽はクラブ、ゲームはゲーセン。それがある場所へ出向き、直接触れなければ、最新事情を伺い知ることはできません。そのような時代にあって、武蔵美への通学は特別な意味があったのです。

講義や課題。アートやデザインに詳しい先生や同級生。専門書が積まれた図書館。海外からの留学生。武蔵美によって、情報量が増え、そして質も変わりました。

武蔵美には個性的な人が多いので、同じ事柄一つとっても、色々な見方があります。さまざまな発想やアイデアの吸収は、作品や課題へ向かう原動力となりました。

情報のシェアを通じ、先生や友人との関係を築く。それによって、学びや生活の価値を高めてくれる。武蔵美は、私にとって、今のTwitterやInstagramと同じソーシャルメディアのような機能を担っていたのです。

その機能は、時を経て、技術革新が進んだ今でも変わらない部分があるはずです。また、それは、SNSやスマホのように世界中の誰もが手にすることのない、みなさんだけが手にしているものです。是非この環境をみなさん独自のメディアとして捉え、情報や人との交流を積極的に行うことをおすすめします。

2つ目は「つながり」についてです。

どうでしょう?想像してみてください。隣にいる、前にいる、同級生と、将来、仕事や生活を共にするかもしれません。

ここ武蔵美を通じて得られた知識や人脈は、長年に渡る財産となり、みなさんを支えてくれるはずです。私は現在、NHKのプロデューサーですが、大学を出てしばらく経つ今も、武蔵美出身のアートディレクター、プログラマ、映像作家、建築家、など様々な職業のみなさんと一緒に仕事をしています。年齢も幅広く、世代を越えた武蔵美の「つながり」が、多くのお客様に楽しんでいただくコンテンツ制作を支えている。それは、仕事をする上でのやりがいや喜びの一つとなっています。

最後の話題は「審美眼」です。

審美眼は美しさを的確に見極める能力。武蔵美を選び合格した、みなさんは確かな審美眼を持っています。これは、創作の糧のみならず、思いやりや優しさを育み、人生の辛い困難を乗り越えるための御守りにもなります。

進む道に悩んだ時、壁にぶつかった時、デッサンで学んだ力を是非発揮してください。ものや光をあらゆる方向から観察する技術が備わったみなさんには、問題を解決する糸口が必ず見つけられるはずです。多角的な視点や観察力を通じて、周囲や社会に貢献するのは、アートやデザインを学んだものの役割だと思います。審美眼を大切にしてください。

「メディア」「つながり」「審美眼」、3つのお話をいたしました。

「メディア」「つながり」「審美眼」、これらを武器にアップルを創った、スティーブ・ジョブズの名言に「コネクティング・ドッツ」があります。人生には様々な一つひとつの経験が点としてある。どの点と点が、いつどのように結びつくのか、後で何が活きてくるのか、わからない。だから、自分と未来を信じて、とにかく動こう。と彼は言っています。

「メディア」は武蔵美、「つながり」は人、「審美眼」は自分のことです。これはどこか遠くにあるものでなく、今、みなさんの手の内にあります。ここにいる仲間と、このキャンパスを舞台に、好きなこと、やりたいこと、を見つけ、どんどん挑んでください。そして、学びや経験という、その点と点を、自由につなげてみてください。みなさんの可能性がもっともっと広がり、自分が予期せぬ未来が訪れるはずです。

20年前に新入生だった私も、このような形で入学式に出席することは全く想像していませんでした。人生、何があるかわかりません。みなさんの門出を祝う、お目出度いひと時をご一緒する機会にめぐまれ、心より感謝申し上げます。みなさんの毎日が美しく創造されることを願って、以上お祝いの言葉とさせていただきます。ありがとうございました。